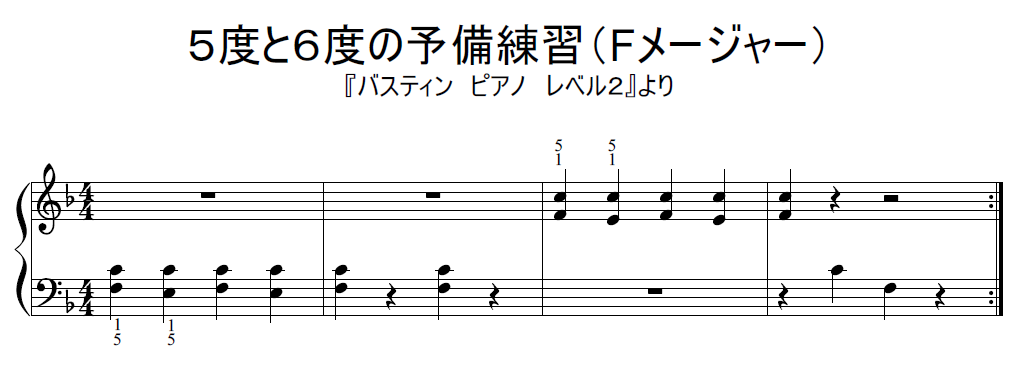

「5度と6度の予備練習」, 『バスティン ピアノ レベル2』, p. 12.

新しい音ということで、真ん中のド(C4)より一つ隣の低いシ(B3)が登場。

うん。これは知ってたw『グルリット初歩者の~』の割りと最初のほうで出てきたんで

5度と6度の予備練習

え?まだ5度と6度やるの?w もうけっこうやったよ?

と思ったら

はじめに,楽譜どおりに ひきましょう。つぎに、FとGの調に移調(ちがう調 でひくこと)しましょう。

だそうです。道理で、いきなり簡単そうな譜面になってるわけだw

あと、同じ5度と6度でも、今度はソ(G4)から低い方に5度(ド;C4)と6度(シ;B3)ということみたいです。

なるほど~。低い方にも数える練習と、移調練習という意図かー。

って、説明こんだけ??(;・∀・)

まあ、ヘ長調とト長調は前巻からこれまでさんざんやってきたけどさ~

曲の中でも「移調」って書いてなくても、「これ移調というか、転調というか、だな」っていうのがいっぱいあったけどさ~

いきなり「さぁ、やってみろ!」ってかいぃ(; ・`д・´)

こりゃ、移動ドの出番かね…?

ええと、、、

ヘ長調の場合、ファがドだから、ドがソで、、ミがシで、、、

………

うぎゃーーーーっ!ややこしい!!!ヽ(`Д´#)ノ

まあ鍵盤を見ながら、相対音感な耳で聴きながら弾いていったほうが早いなこりゃw

頭ン中で考えるとかえって難しくなる。。。

でもなあ、、、一応、音度を数える練習もしなきゃなのかな?

ええと、、、

- ヘ長調の場合、ファが1度で、5度はドで、ファから2度低い音はミで・・・

- ト長調の場合、ソが1度で、5度は、レで、ソから2度低い音は・・・えっと…ファの♯じゃないか!

いや、まて、これは第5音を基準にして、低い方に度数数えなきゃなのか?やっぱ

- ヘ長調の場合、第5音はドで、そこから5度下はファで、6度下は、ミ

- ト長調の場合、第5音はレで、そこから5度下はソで、6度下は、ファ♯!

うー…やっぱり言葉で書くとややこしい!

ああーも~、はじめての「移調練習」なんだし譜例あってもいいじゃんよ~(´・ω・`)

というわけで、つくったった!

『バスティン』シリーズの表記に従って、「メジャー」じゃなくて、ちゃんと「メージャー」にしましたよっとw

もし、これから練習するって方で、自分みたいに「いいーーーっヾ(*`Д´*)ノ"」ってなった方がいらっしゃったら、どうぞw↓

●ヘ長調ヴァージョン!

|

| ※画像クリックで拡大表示します。 |

●ト長調ヴァージョン!

|

| 調号が効くファに色付けてみました。 ※同じく画像クリックで(以下略) |

てか、運指はこのままでいいのかな?

個人的にはト長調ヴァージョンの左手ファ♯は5指よりも4指の方が弾きやすい気がするんだけど、、、でも6度だしなあ…やっぱ5指なんだろうなあ。。。